EOS5D MarkIIIにSeagullのアングルファインダー

私は長らく純正のアングルファインダーBを使っていたのだが、 ボディが初代EOS5DからEOS5D

MarkIIIになったため使えなくなってしまった。

アングルファインダーBをEOS5D MarkIII等で使うにはアダプターEd (もしくはEdII) というオプションが必要となる。

しかし絶版となっているアダプターEdをわざわざ探して手に入れるのは面倒だし、 そもそもアングルファインダーBは倍率0.8倍固定である点など、

あまり魅力はない。

なお、 本来このオプションはEOS5、 EOS55、

EOS-3等の視線入力機能付きのボディのために用意されたものだが、 EOS5D MarkIIIにもこれが使える。

以下のEOSもアイカップがEOS5D MarkIIIと同じ 「アイカップEg」 なので、

ここで書く話が当てはまるはずだ。

毎回全ての機種を挙げるのは面倒なので、 以下はEOS5D MarkIIIとだけ書く。

EOS5D MarkIIIのアングルファインダー事情

現行の純正品はアングルファインダーCで、 倍率1.25倍 (元のファインダーより大きい!) と2.5倍の切替式という文句のないスペックだが、

EOSユーザーがこれを愛用しているかと言うと、 実はミノルタ等の他社のアングルファインダーを使っている人も結構多い。

これはひとえに、 アングルファインダーCの定価2万4千円という値段のせいだろう。

視線入力ではないEOS (全てのEOS Digitalを含む)

では幸いにも他社のアングルファインダーに使えるものが多くあったのだが、 最近の機種ではアイカップの変更により使えなくなってしまった。

そこで登場するのがカメラメーカー以外から発売されているアングルファインダーだ。

対応機種の情報が最近の機種に追い付いていないものもあるが、 EOS5、 EOS55、

EOS-3に対応しているかどうかが目安になるはず。

国内のメーカーだとケンコーからも発売されている。

倍率切り替えも付いていて1万円以下と、 悪くない感じ。

しかしもっと安上がりな選択もある。

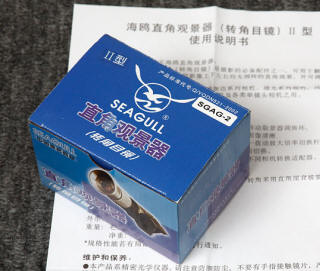

中国Seagullのアングルファインダーだ。

正しくは「上海海鴎照相機」という会社で、中国の恐らく正統なカメラメーカーだ。

今でも新品が手に入る中判二眼レフが有名だろうか。

日本では、 デジタルカメラに限らずPCや家電の互換バッテリーで知られるROWA

(日本法人のロワ・ジャパンかもしれないが) が扱っている。

製品には倍率が1倍固定のもの (SGAG-1)、 1倍と2倍の切替のもの (SGAG-2)、 1倍と2.5倍の切替のもの (SGAG-25)

があるようだ。

私が購入したのは1倍と2倍の切替式のもの。

各社ボディに対応するためのアダプタがたくさん付いてくる。

佳能、 尼康、 宾得、 奥林巴斯…

それぞれキヤノン、ニコン、ペンタックス、オリンパス。

EOS5D MarkIII等に対応するのは 「Canon 22mm」 で、それ以外のEOSは

「CANON 18mm」が適合するようだ。

あと、 ウェットスーツのような素材のソフトケースが付属する。

それほど出番が多くないだけに、 ちゃんとしたケースがあるのは助かる。

ロゴが安っぽいとかそういうことは気にしてはいけない^^;

なぜかブロアーが付いてくるが特にありがたくはない。

取説は中国語と英語だが、 そもそも取説を読む必要性を感じない。

1倍と2倍の切替は多くのアングルファインダーと同じく、 下の写真のレバーで行う。

主な仕様は次の通り。

参考までにアングルファインダーCの仕様と並べておいた。

| |

キヤノン

アングルファインダーC |

Seagull

Angle Finder II

(SGAG-2) |

| 倍率 |

1.25倍 2.5倍 切り替え |

1倍 2倍 切り替え |

| レンズ構成 |

7群10枚 + プリズム |

5群9枚 + プリズム |

| 視度調整範囲 |

-5〜+3 dpt |

±4 dpt |

| 質量 |

110g

(アダプターEc-C装着時) |

82g |

アングルファインダーB以外をじっくり覗いたことがないので比較はできないが、

肝心の「見え」は特に問題はない。

特別クリアに見える感じはしないが、 周辺部でコマフレアのような滲みが見られるのはアングルファインダーBも同じだ。

少し暗くなるように感じるのはプリズムの蒸着やレンズのコーティングのせいだろうか。

一見単純な構造のように見えるが、実際は9枚ものレンズが使われている。

あと、 倍率を

2倍に切り替えると少しフレアっぽいような気がする。

それでも倍率固定のものに比べればピント合わせは格段にやりやすい。

倍率を切り替えると視度調整が必要になるがこれは純正も同じ。

アングルファインダーCと調整幅は同じながらやや遠視寄りだが、 そろそろ視力をミリ単位で表したくなるド近眼の私でも裸眼で使える。

なお私の視力は0.01〜0.02位。

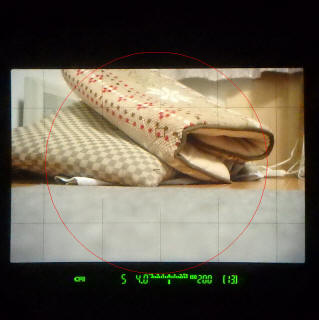

倍率切り替え

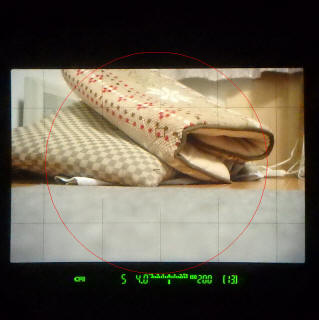

下の写真が1倍と2倍でのファインダー像。

左の1倍の像の赤い○の範囲が、 大体倍率2倍で見える範囲を表している。

2倍でも視野は意外と広い。

中心部は短辺方向が全て見えるので、 ある程度なら中心から離れた場所でもピント合わせが出来る。

全体として、 頻繁にアングルファインダーを使う人なら、

純正のアングルファインダーCを選ぶのがベストなのだと思う。

しかし、 たまに必要という私程度の使用頻度ならこれで十分だろう。

しばらくアングルファインダーを持たずに撮影に出掛けていたが、 やはり先日、 アングルファインダーがないと困る状況に出くわした。

今はライブビュー付きでバリアングル液晶のボディもあるが、 スナップ程度ならともかく、

ローアングルできちんと構図の確認やピント合わせをしながら撮るなら、 やはりこのアナログでローテクな道具の方が遙かに見やすい。

だからこそミラーレスカメラやライブビュー付きが主流となった今でも各社から発売されているのだろう。

|